Sebelum lebih jauh, saya ingin menggarisbawahi judul di atas, catatan ringan ini adalah ‘berbagi cerita’, bukan ‘membandingkan’. Karenanya, jika anda kebetulan membaca tulisan ini, saya pastikan anda tak akan menemukan komparasi penilaian atas sekolah satu dengan sekolah lain. Pasalnya, saya sadar betul tidak mempunyai kapasitas ataupun legitimasi untuk membandingkan sekolah anak saya di kota Hamilton dengan sekolah di tempat lain. Selain itu, saya juga yakin bahwa setiap daerah mempunyai konteks yang unik, sehingga cukup sulit bagi saya menarik kesimpulan jika pemahaman di masing-masing konteks tidak memadai.

Kembali ke soal pengalaman sekolah anak saya di negeri Kiwi. Dua hal saja yang hendak saya ilustrasikan di sini, yaitu perihal zonasi dan pendekatan sekolah terhadap peserta didik.

Hal pertama, tentang zonasi. Sebagaimana kota-kota lain di Selandia Baru, kota Hamilton juga menerapkan sistem zonasi dalam penerimaan siswa peserta didik. Pembagian zona didasarkan pada distrik di masing-masing kota.

Jujur, pada awalnya, saat hendak mendaftarkan anak sekolah, salah satu pertanyaan utama saya adalah, dari sekian sekolah dasar, manakah yang paling ‘bagus’? Namun, setiap kali saya melontarkan pertanyaan tersebut, orang-orang di Hamilton selalu tersenyum dan mengatakan, “semua sekolah di sini bagus.” Saya pun kemudian menjelaskan kriteria saya tentang sekolah ‘bagus’. Misalnya, ramah pada anak baru yang sama sekali berbeda kultur, pendidikan karakter, menghargai perbedaan, mendorong kreativitas, dan lain sebagainya.

Jawaban yang sama kembali saya peroleh. “Iya, semua sekolah di sini bagus,” terang seorang guru di Hamilton. “Kami punya standar yang sama,” imbuhnya ringan.

Saya pun menimpali dengan pertanyaan lanjutan, “Apakah ada kemungkinan anak saya bakal tidak diterima di sekolah?”

“Tidak! Anakmu pasti diterima karena kami di sini mengakui bahwa semua orang berhak mendapat pendidikan yang baik,” ujarnya yakin.

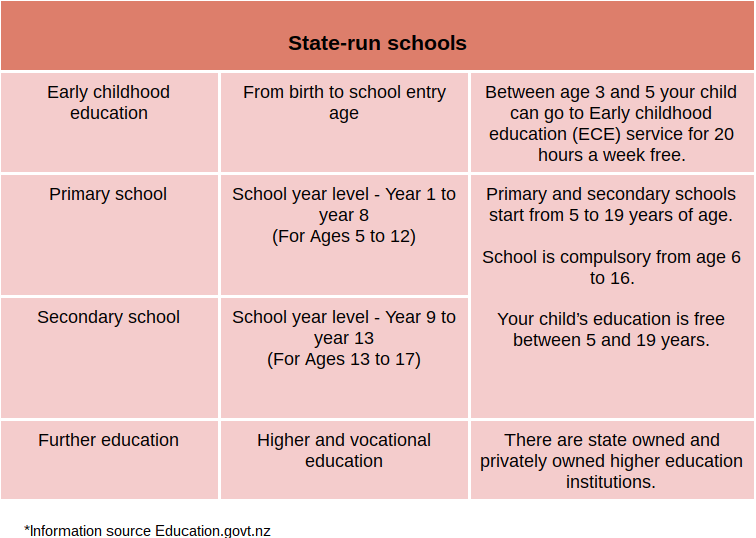

Oh iya, sebagai ‘catatan kaki’, termaktub dalam kebijakan Kementerian Pendidikan negeri ini bahwa anak-anak berusia 6 – 16 tahun harus mendapat pendidikan, baik dengan cara datang ke sekolah atau belajar di rumah. Karenanya, pemerintah wajib menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai.

Singkat cerita, anak saya pun kemudian terdaftar dan bersekolah di SD dekat rumah yang juga dekat dengan kampus saya.

Lantas, keuntungan apa yang saya peroleh ketika si bocah bersekolah dekat rumah? Tentu, keuntungan utama yang saya dapatkan adalah waktu dan biaya. Berjarak kurang dari tiga kilometer dengan rumah, kami bisa menjangkau sekolah hanya dengan sekitar 15 menit jalan kaki, atau kurang dari lima menit mengendarai mobil. Artinya, waktu yang dibutuhkan tidak banyak, dan jika harus mengendarai mobil, biaya bensin bisa ditekan! Selain itu, kami (saya, istri, dan anak) bisa lebih mengenal lingkungan dan tetangga. Setiap hari, sekitar pukul 8.30 pagi, saya selalu menjumpai para tentangga yang juga mengantarkan anaknya ke sekolah. Pun halnya dengan sore hari saat pulang sekolah. Secara alami, komunikasi kami dengan tetangga mulai terbangun. Dari hanya saling sapa, hingga berbincang tentang asal negara atau daerah masing-masing. Demikian halnya dengan si bocah. Anak saya acapkali bermain bersama dengan anak-anak tentangga, baik di sekolah maupun sepulang sekolah. Kini, menjadi kebiasaan anak saya memanjat pagar kayu garasi mobil, lalu berteriak memanggil temannya yang tinggal di samping flat kami. Setelah itu, mereka akan estafet memanggil temannya yang menghuni flat bagian depan, belakang, dan seterusnya. Alhasil, para krucil ini berkumpul untuk kemudian bermain bola, petak umpet, atau sekadar berkejar-kejaran. Usai bermain, anak saya selalu pulang membawa cerita baru dari obrolan bersama temannya, yang seringkali perihal kebiasaan di negara asalnya. Ada cerita dari Iran, Serbia, India, Afrika Selatan, dan juga dari suku Maori.

Terus terang, saya menyukai pendekatan zonasi ini lantaran para siswa berkesempatan lebih mengenal lingkungan sekitarnya. Ini adalah pondasi yang baik untuk setiap anak agar bisa mengkaitkan situasi dan kenyataan sekitarnya dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku sekolah. Pada akhirnya, sebagai anganan muluk saya, semoga si bocah mempunyai kemampuan menyambungkan realitas dengan pengetahuannya dan sebaliknya, sehingga kelak bisa menjadi modal untuk menjadi intelektual organik seperti yang didefinisikan Antonio Gramsci (1971).

Hal kedua yang hendak saya ceritakan dalam catatan ini adalah perihal pendekatan sekolah (terutama guru) terhadap peserta didik. Saya melihat secara langsung bagaimana ‘interaksi setara’ terjadi antara para guru dan pegawai sekolah dengan anak-anak peserta didik. Saya menggunakan kata ‘interaksi setara’ karena sebagai orang awam di dunia pendidikan, saya tidak mengetahui secara pasti istilah yang tepat untuk menggambarkan hubungan yang didasari penghormatan penuh, kendati ada relasi kuasa yang tidak setara di dalamnya. Contoh sederhana, para guru yang tampak senior selalu merundukkan badannya saat berbicara dengan murid untuk menunjukkan bahwa mereka berada pada posisi yang sama. Pun, para anak diajak berdiskusi sebagai individu merdeka yang mempunyai kebebasan memilih, namun selalu dijelaskan konsekuensi dari setiap pilihannya. Setiap anak harus bertanggung jawab atas pilihannya. Di sisi lain, para guru juga sangat tegas menjalankan semua aturan yang sudah menjadi konsensus bersama.

Tahun 2012 silam, OECD merilis laporan tentang pencapaian anak didik terhadap pelajaran matematika dan tingkat kebahagiaannya. Dalam sebuah matriks, digambarkan posisi Selandia Baru sebagai salah satu negara dengan pecapaian nilai matematika tertinggi di dunia, disertai dengan kebahagiaan peserta didik. Saya tidak hendak berfokus pada nilai mata pelajaran matematika, karena pada dasarnya saya tidak percaya bahwa pencapaian nilai matematika merupakan ukuran absolut kecerdasan anak. Saya lebih tertarik untuk melihat bagaimana metode yang dipakai dalam pengajarannya, sehingga anak selalu menikmati belajar dan berujung pada tingginya tingkat kebahagiaan yang seimbang dengan tingkat pencapaiannya.

Saat penerimaan raport, saya dan istri memberanikan diri bertanya kepada guru yang juga wali kelas anak saya tentang bagaimana metode pengajaran yang selama ini dipakai. Untuk matematika, sang guru menunjukkan buku yang lebih dari setengahnya adalah gambar. Hanya sedikit angka! Menurutnya, di usia anak saya sekarang (7 tahun), lebih mudah mengingat segala sesuatu yang mempunyai visual gambar. Karenanya, pendekatan yang dipakai adalah bercerita dan mewarna untuk belajar matematika. Selain itu, dasar metode berhitung yang ditanamkan adalah menghafal kelipatan. Pantas saja, anak saya di rumah selalu menghafal angka-angka kelipatan layaknya menghafal mantra. Ternyata itu adalah salah satu metode yang diajarkan di sekolahnya.

Lalu tentang membaca. Tidak terlalu baru memang. Sang guru menjelaskan bahwa anak-anak sedang mengenali kata, tanpa harus selalu mengeja huruf per huruf. Buku-buku yang dibaca para siswa penuh gambar cerita dengan beberapa kalimat saja. Awalnya saya berpikir, kenapa banyak sekali pengulangan kata dalam buku cerita siswa. Ternyata itu adalah hal yang disengaja, bukan karena keterbatasan kosakata. Tujuannya adalah melekatkan kata dalam ingatan!

Selanjutnya tentang seni. Beruntung, di kelas anak saya terdapat seorang guru yang secara khusus membimbing para murid tentang seni. Adapun semangat utama yang didorongkan dalam pelajaran ini adalah ekspresi dan kreasi. Tak ayal, anak saya yang sedari awal memang sudah menyukai gambar dan warna, kini semakin kerap membuat gambar cerita. Saya bersyukur dia menemukan guru yang mempunyai kegemaran serupa, membuat komik! Beragam ide cerita terus dituangkan dalam gambar. Ada tentang tokoh games, ada kisah keluarga, dan ada pula cerita dia bersama teman-teman sekolahnya.

Akhirul kalam, kendati baru seumur jagung, pengalaman sekolah anak saya ini lumayan memberikan optimisme tentang menyiapkan pondasi yang baik bagi sang bocah. Saya juga banyak belajar atas pengalaman ini. Mengenali lingkungan sekitar, membangun karakter, dan mengembangkan kreatifitas. Semoga bermanfaat!

Penulis: Taufiqul Mujib (taufiqul.mujib@gmail.com)

Tulisan ini adalah kiriman anggota PPI Hamilton. Pendapat yang terkandung di dalam tulisan ini bukan representasi PPI Hamilton. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini